第5回:五月雨手配を上手に流すための工夫

五月雨手配は顧客納期を守るための優れた手法

個別受注生産は、お客様からの強いリクエスト、誤解を恐れず極言すれば『いわゆる我儘』なリクエストに応えることで受注を獲得するビジネスモデルと言えます。今回コラムでは、その我儘に因って発生する個別受注生産型、中でも組立製造業の特徴的な業務『五月雨手配』についてお話ししようと思います。

まず、用語解説から。

▼顧客の我儘とは

- 受注時点で、要求仕様の全てが確定していることは稀

- 顧客要求の全てが合理的判断に基づくわけでない(感覚的、主観的なこともある)

- 希望納期は受注時点(顧客からすれば発注時点)でほぼ確定

- 決まったはずの仕様が、二転三転することも珍しくない

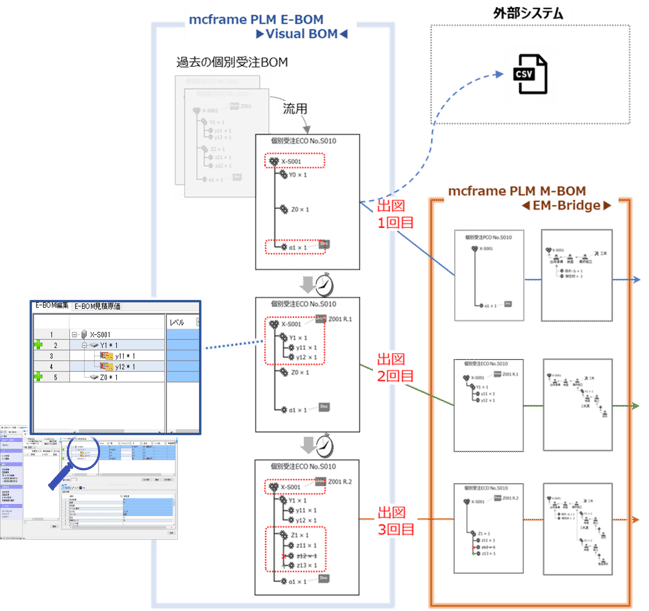

- 設計、生産技術(PLM)から生産管理(SCM)へデータ出力すること

- 対象データは、図面、3Dモデル、E-BOM、M-BOM/BOP、技術文書で、手配根拠となる

- 部分的・段階的なデータ出力を「五月雨」出図と呼称する ※量産品は一括出図

▼五月雨手配とは

- 五月雨は、だらだらと断続的に降り続く長雨のこと。転じて断続的な出図を受けての手配業務を五月雨手配と呼ぶ

- 手配とは、出図データに従い組立に必要な部材を社内外から調達する業務のこと

- 五月雨出図の後続業務のため、手配も五月雨にならざるをえない

しかし、順序性は崩壊する

実務では出図に対する変更がランダムに発生するため、順序性はすぐに崩壊してしまいます。

加えて、手配データ(例えば、部品数/部品種/サプライヤー品質属性など)の種類や量は、製品機能の複雑化、バリエーション化によって増加が止まることはありません。

順序性の無い、増え続けるデータを人海戦術で処理することは限界に来ています。

オペレーションではこんな弱点も

五月雨手配で生成されるデータの性質上、複数製番をまたぐ手配オーダのまとめ処理や、購買量に応じたオーダ分割、複社購買への切り替えなどとの相性がよくありません。融通の代償として、コスト効率、調達リスク分散などのMRP(Material Resource Planning/資材所要量計)的メリットを犠牲にしている面もあります。

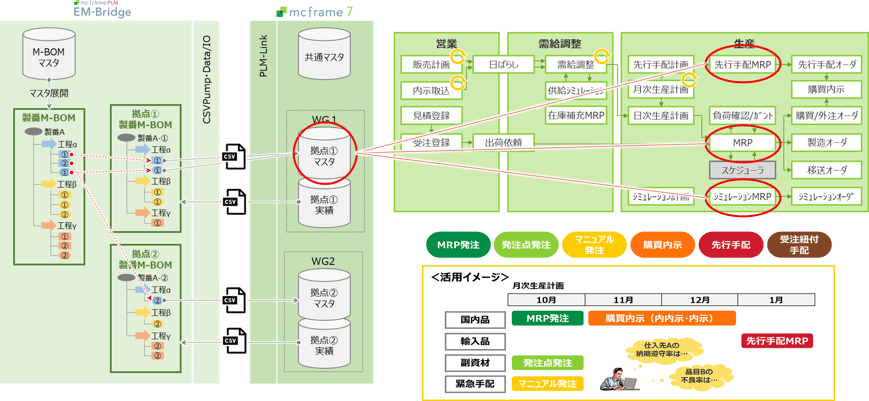

五月雨手配はデジタルスレッドで生まれ変わる

人海戦術からの脱出と、五月雨手配とMRPの良いとこ取りをしようと、BOMを中心としたデータ統合・連携プラットフォーム『PLM』に注目が集まっています。PLMを利用すれば、『五月雨出図⇔手配依頼』『手配依頼⇔調達』の各業務から発生する大量のトランザクションデータを、BOMを介してデジタルに繋ぐこと、即ちデジタルスレッドが実現します。いつでも、誰でも、同じ情報を参照可能にすることで、出図予定の見通しが良くなり、変更に強い手配計画の立案が容易になります。

また、非連続データを正しい順序で処理したり、複雑なデータコントロールを矛盾なく行うことも、タスク自動化(人を介さぬシステム処理)で実現され、購買部門に本来期待される原価低減のための『戦略的調達』に時間が割けるようになるのです。

終わりに

デジタルスレッドは、全体最適といった大上段のことだけでなく、部門業務である手配についても、これまでの利便性を壊さずに業務を最適化するためのキーテクノロジーと言えます。

本コラムをお読みいただき、「手配業務に同様の非効率がある」との危惧を感じていただけたなら、デジタルスレッド/PLMソリューションの調査を始める良いタイミングなのかもしれません。

mcframe PLMに関する詳しい説明は、本サイト上段の[お問い合わせ][資料請求]をご利用下さい。

次回は製番原価管理についてお話したいと思います。